Innovation (lat. innovatio) bedeutet wörtlich übersetzt „Neuerung“ oder „Veränderung“. Innovationen sind die Basis von unternehmerischem Erfolg und haben die Gesellschaft und Welt zu der gemacht, die wir heute sehen. Doch was genau bedeutet der Begriff Innovation?

Die Worte „Innovation“ oder auch „innovativ“ werden heute oft verwendet, ohne, dass eine korrekte Einordnung in den richtigen Kontext beigefügt wird. Es fällt auf, dass viele Pressemitteilungen den Begriff Innovation fast schon inflationär verwenden. Umgangssprachlich steht Innovation für neue Ideen, Erfindungen und Geschäftsmodelle. In der Wissenschaft versteht man unter Innovation allerdings noch etwas mehr.

Historisch wurde Innovation wie folgt geprägt:

“Eine Innovation ist die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, nicht allein ihre Erfindung.”

Joseph Schumpeter (1883 – 1950)

Eine Innovation ist also mehr als nur eine Idee zu haben, sondern zwangsläufig auch die Realisierung und Vermarktung derselben. Nach Schumpeter ist Innovation eine „schöpferische Zerstörung“, also muss sich für den Fortschritt und die Entwicklung etwas verändern. Das bedeutet etwas Altes muss Platz machen, um genügend Raum für das Neue zu schaffen.

Gegenüber der Historie hat sich in den Wirtschaftswissenschaften heute die folgende Definition etabliert:

Bezeichnung in den Wirtschaftswissenschaften für die mit technischem, sozialem und wirtschaftlichem Wandel einhergehenden (komplexen) Neuerungen.

Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon.

Diese recht generische Definition wird dem Begriff Innovation nicht wirklich gerecht. Daher verwenden wir die folgende Definition und deren Eigenschaften, da diese aktuell wohl die treffendste Formulierung für Innovation bietet:

„Innovation ist der Prozess, eine Opportunität in neue Ideen umzuwandeln und diese wiederum in breit genutzte Produkte umzusetzen“

Tidd, Bessant & Pravitt – Managing Innovation (2001)

Eine Innovation besitzt somit vier Merkmale, die vorhanden sein müssen:

- Opportunität: Eine Gelegenheit oder Ausgangsituation, die zum eigenen Vorteil genutzt werden kann. Also z. B. ein Problem, das noch nicht gelöst wurde und mit dessen Lösung sich monetär eine Vergütung erwirtschaften lässt oder einfach etwas, das ineffizient abläuft und optimiert werden kann.

- Idee: Eine konkrete Idee, die das Problem, den Ablauf oder das Geschäftsmodell löst, verbessert und damit neue Möglichkeiten schafft.

- Umsetzung: Die spezifische Umsetzung der Idee in ein Produkt, einen Prozess, ein Geschäftsmodell etc. und die konkrete Verwertung, also alle Stufen der kommerziellen Entwicklung, der Anwendung und schließlich der breit angelegten Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse.

- Erfolg: Eine Opportunität ist im Vorhinein schwer zu erkennen, sodass im Nachgang eine Opportunität über den realisierten Erfolg einer Innovation gemessen wird. Nur, wenn eine Innovation erfolgreich ist, kann es auch eine Opportunität zu Beginn gegeben haben.

Eine Innovation ist somit eine realisierte Idee die erfolgreich am Markt ist. Ein neues Produkt oder eine neue Dienstleitung zu entwickeln, ist ohne einen Markt, also Kunden, die bereit sind das Produkt zu nutzen und entsprechend zu bezahlen, keine Innovation.

3-Dimensionen von Innovation

Eine Innovation kann in 3 Dimensionen betrachtet werden, um die Fragen zu klären: „Was ist neu?“, „Für wen ist es neu?“ und „Wie neu ist es?“, dargestellt in Abbildung1. Dies hilft die Komplexität zu reduzieren, Ideen einzuordnen und strukturiert zu erarbeiten. Je Innovationsdimension gibt es erprobte Vorgehensweisen und Methoden, um Innovationen erfolgreich zu entwickeln. Daher ist es sinnvoll für ein besseres Verständnis, einer Einteilung von Ideen und für spätere Erfolgsmessungen die folgenden Dimensionen zu unterscheiden.

1. Dimension: Innovationstyp – Was ist neu?

Der Innovationstyp ermöglicht eine Einordnung von Ideen nach ihrer Art. Es werden 5 Innovationstypen unterschieden, die von einer Innovation abgebildet werden können. Abhängig vom Innovationstyp gibt es jeweils spezielle Anforderungen und Abhängigkeiten, die berücksichtig werden müssen. Durch die korrekte Bestimmung des Innovationstyps können von Beginn an die Weichen im Innovationsprozess richtiggestellt werden, um im Folgenden Innovationen strukturiert, verständlich und erfolgreich zu erarbeiten

- Produkt- oder Service-Innovation

- Prozess-Innovation

- Technologie-Innovation

- Organisatorische-Innovation

- Geschäftsmodell-Innovation

2. Dimension: Subjektivität der Innovation – Neu für wen?

Die Subjektivität von Innovationen ist wichtig für die Abgrenzung und Definition von Ideen, die als Innovationen wahrgenommen werden, gegenüber denen, die nicht als solche wahrgenommen werden. Dabei gilt es, die drei folgenden Aspekte zu beachten:

- Neuheit ist prinzipiell immer eine subjektive Perspektive

- Mindestens eine Person muss die Neuartigkeit wahrnehmen und beurteilen (z. B. Experten eines betroffenen Fachbereichs)

- Neuheit ist relativ zu der betrachteten Ebene, also für wen ist etwas neu. Es gibt 5 Ebenen auf denen die Neuartigkeit festgestellt und wahrgenommen werden kann

- Die ganze Welt

- Die eigene Branche

- Das eigene Unternehmen

- Die eigene Gruppe/Abteilung

- Das Individuum

3. Dimension: Innovationsgrad – Wie neu?

Der Innovationsgrad ermöglicht eine Einordnung von Ideen nach ihrem Einfluss und ihren Auswirkungen. Eine Innovation kann in grundsätzlich 2 Innovationsgrade eingeordnet werden, wie in Abbildung2 dargestellt. Diese Einordnung zwischen den 2 Innovationsgraden verläuft in der Praxis fließend, da es keine wirklich festen Kriterien für die Einteilung gibt. Die Einordnung unterstützt Unternehmen aber dabei, die Chancen und Risiken von Ideen, sowie deren Entwicklungsrahmen, besser einordnen zu können. Der Innovationsgrad wird in inkrementelle Innovationen und radikale Innovationen, oft auch disruptive Innovationen genannt, unterteilt.

Inkrementelle Innovationen:

Inkrementelle Innovationen beruhen immer auf vorhandenem Wissen, vorhandenen Techniken, Technologien und Prozessen, und zielen auf deren Anpassung und Verbesserung ab. Es stehen entweder interne Interessen der Optimierung und die eigene Weiterentwicklung im Vordergrund, oder externe Einflüsse wie z.B. Gesetzesänderungen, die erfüllt werden müssen. Die meisten Innovationen sind inkrementell und sorgen dafür, dass das Tagesgeschäft besser und flüssiger abläuft und das Produkt weiter erfolgreich auf dem Markt bleiben kann.

Radikale Innovation

Radikale Innovationen weisen eine höhere Schöpfungshöhe, auch als Neuheitsgrad bezeichnet, auf als inkrementelle Innovationen. Sie beruhen in der Regel auf verschiedenen Technologien, die, in Kombination, neu genutzt bzw. weiterentwickelt werden. Es werden damit neue Produkte, Anwendungen und der Einsatz von neuen Materialien ermöglicht. Der Aufwand und das Risiko sind deutlich höher als bei inkrementellen Innovationen, allerdings sind die potenziellen Gewinne und die mögliche Rendite auch deutlich größer. Radikale Innovationen sind die Grundlage für weitere Nachfolgeentwicklungen und erschließen immer wieder komplett neue Märkte und Kundengruppen

Was bedeutet Innovation in der Praxis?

Für viele Unternehmen bedeutet Innovation, dass bestehende Produkte weiterentwickelt werden, indem Details wie die Farbe, Form, Größe oder Abpackungseinheit verändert werden. Diese Art von inkrementellen Innovationen ist wichtig für die kontinuierliche Verbesserung. In Zukunft werden sie aber auf vielen Märkten nicht mehr ausreichen. Die Märkte sind durch etablierte Produkte und Hersteller gesättigt und kaum noch zu unterscheiden. Des Weiteren zwingt die voranschreitende Digitalisierung die Unternehmen dazu, sich radikal zu verändern und auch ihre Geschäftsmodelle zu hinterfragen und neue zu entwickeln.

Ein Beispielmarkt hierfür ist aktuell die Automobilbranche, die bisher hauptsächlich auf Verbrennungsmotoren fokussiert war. Die Branche hat sich zwar in kleinen Schritten durch Verbesserungen der Leistung, Ausstattung und Sicherheit weiterentwickelt, grenzt sich aber heute primär nur noch über die verschiedenen Marken voneinander ab. Aktuell wird die Branche durch neue Antriebskonzepte, den Mobilitätswandel und die Digitalisierung die z. B. neue Geschäftsmodelle wie das Vermieten von Software (autonomes Fahren) ermöglicht, radikal umstrukturiert.

Die Lösung für diese Herausforderung ist es, Innovationen durch ein Innovationsmanagement zu entwickeln, in dem ein strukturiertes Vorgehen von der Unternehmensstrategie über die Ideengenerierung und -entwicklung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung als Innovation etabliert wird. Im Fokus stehen dabei der Innovationsprozess und die Etablierung einer Innovationskultur im Unternehmen. Nur wenn ein Unternehmen als Organisation die Veränderungen auch mitträgt und fördert, können Innovationen den langfristigen Erfolg des Unternehmens nachhaltig verbessern. Den Unternehmen bieten sich somit Chancen auf neue Märkte, neue Kunden und damit die Entwicklung neuer Produkte, die die Zukunft gestalten, und deutlich höhere Gewinnmargen auf noch konkurrenzlosen Märkten bieten.

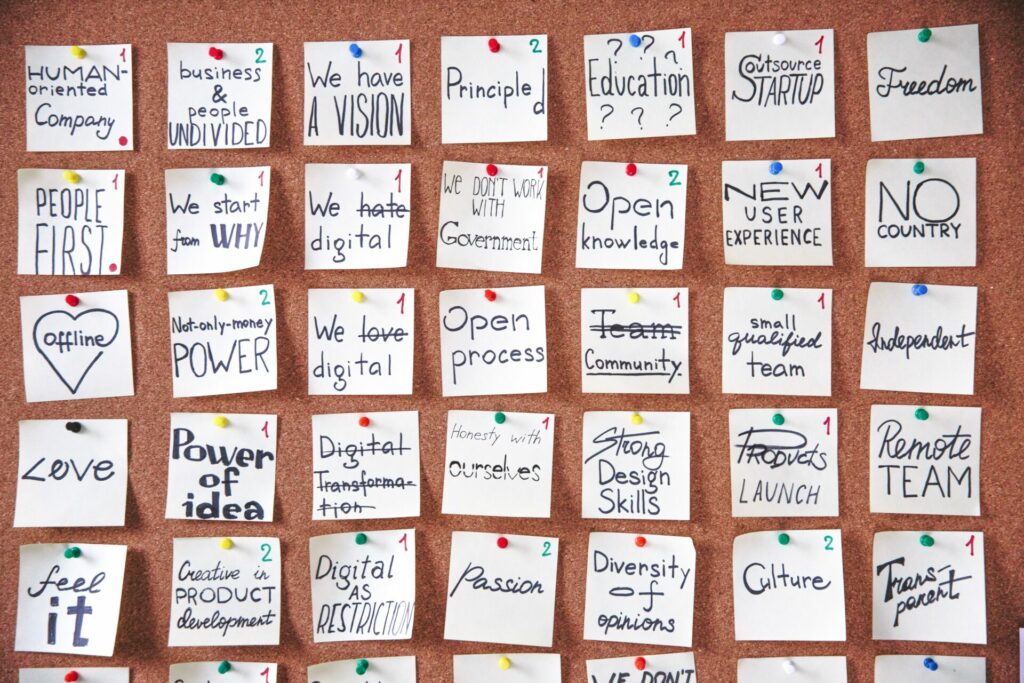

Die Methoden und Ansätze, die dafür im Innovationsmanagement verwendet werden, sind sehr vielfältig und reichen von Design Thinking, dem Technologiemanagement, dem Prozessmanagement, dem Risikomanagement und dem Innovation Lab bis hin zu Open Innovation, Protoyping, Co-Creation und Workshops für Kreativtechniken. Diese Vielzahl an Methodiken, Techniken und Ansätzen werden im Innovationsmanagement aufeinander abgestimmt und bilden zusammen mit einer Innovationskultur und einem Innovationsprozess die Grundlage für langfristigen und nachhaltigen Erfolg als Unternehmen.

Missverständnisse des Begriffs Innovation

Innovationen bilden in der Praxis ein sehr breites Feld mit verschiedenen Dimensionen und Herausforderungen ab. Wie Sie nun wissen, sind Innovationen weit mehr als es auf den ersten Blick scheint. Bedenken sie daher stets:

- Innovationen sind nicht nur Erfindungen oder Produkte

- Innovation sind mehr als neue Ideen

- Innovationen sind nicht einfach neuartige Produkte, die vor der Konkurrenz auf den Markt kommen

- Ein neues Design für ein bestehendes Produkt ist nicht automatisch eine Innovation

Möchten Sie mehr über Innovationen, und wie Sie diese in Ihrem Unternehmen nutzen können, erfahren? Besuchen Sie gerne eine unserer Grundlagenschulungen oder Einstiegs- Workshops, in denen wir gemeinsam an Problemen und Herausforderungen arbeiten. Gerne beraten wir Sie auch kostenlos im Rahmen eines Gesprächs darüber, welche Methoden und Vorgehensweisen für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet sind und bieten Ihnen individuelle Lösungen an.

Design Thinking

Kreativität

Beratung